Jung, Carl Gustav

(26.07.1875 — 06.06.1961)

Опублікована стаття: Суріна Г.Ю. «Універсалізм Карла Густава Юнга». ПЕРСПЕКТИВИ: Науковий журнал, № 4(32) / 2005. Одеса, ПНПУ імені К.Д. Ушинського. С. 109-114.

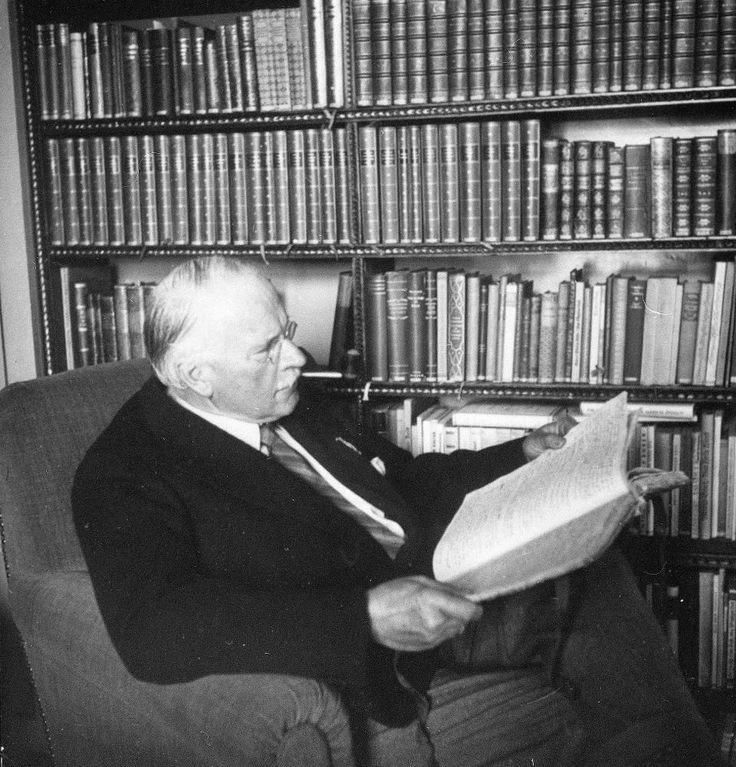

Карл Юнг принадлежит к числу ученых, вклад которых в науку является универсальным. Врач-психиатр с мировым именем, младший коллега Зигмунда Фрейда, он со временем отошел от своего учителя и основал новое направление психоанализа — аналитическую или глубинную психологию, которая утверждала существование общего для всех людей глубинного психического уровня — коллективного бессознательного, составляющими которого являются архетипы [1]. При этом ученики и последователи Юнга нечасто вспоминают его личный опыт работы с собственным бессознательным, его глубокое изучение алхимии и астрологии.

Юнг родился 26 июня 1875 года в Швейцарии в семье пастора. Его дед, тоже Карл Густав был врачом, сильной яркой личностью, чем немало повлиял на выбор профессии его внуком.

Карл младший рос замкнутым подростком. Он сам рассказывал о впечатлениях своего детства больше как факторах внутренней, чем внешней жизни. Уже тогда он имел знаковые сновидения, над смыслом которых размышлял всю свою жизнь, и сознался в этом только в возрасте 65 лет. Сновидения всегда играли огромную роль в его жизни. Внешне он жил такой же жизнью, как и все мальчики его возраста, но в нем присутствовал и другой мир. Многое из того, что позднее опишет Юнг в своих трудах, он черпал из личного опыта и переживаний. В его психике сосуществовали две разные персоны, одна из которых являлась в сновидениях в образе наделенного магической силой старца, бывшего его личностью №2. Прочитав позднее книгу Ф. Ницше «Так говорил Заратустра», Юнг понял, что Заратустра также был личностью №2 самого Ницше, которого Юнг считал безумцем, поэтому, одолев свои юношеские неврозы, подталкивавшие его к бегству от реальности, он заставил себя больше внимания уделять повседневной жизни.

Несмотря на то, что его отец был пастором, Юнг не воспринимал того Бога, о котором рассказывал его отец-теолог: «Я знал Бога как таинственную, персонифицированную и одновременно надперсональную сущность» [2, 15].

Состояние одиночества Юнг пронес через всю жизнь, несмотря на жену, четырех детей, множество друзей. В 83 года Карл Густав скажет: «Я и сегодня одинок, потому что я знаю и должен говорить о том, о чем другие люди не знают и по большей части ничего не хотят знать» [2, 18].

В возрасте 16-17 лет Юнг познакомился с трудами Пифагора, Гераклита, Эмпедокла и Платона. Большое влияние на него оказал Шопенгауэр. Читал Юнг также труды Сведенборга, Месмера и других «оккультистов».

Юнга привлекали естественные и гуманитарные науки. В естественных науках ему недоставало смыслового фактора, а в гуманитарных — эмпирики. Поэтому важную роль при выборе медицинской специальности сыграл дух его деда врача. Юнг стал студентом медицинского факультета Базельского университета.

Как-то, прочитав книгу Крафта-Эбинга «Учебник психиатрии», он пережил озарение. «Я сразу же решил стать психиатром, потому что я, наконец, увидел возможность объединить мой интерес к философии, к естественным наукам и медицине, что для меня было главным заданием» [2, 26].

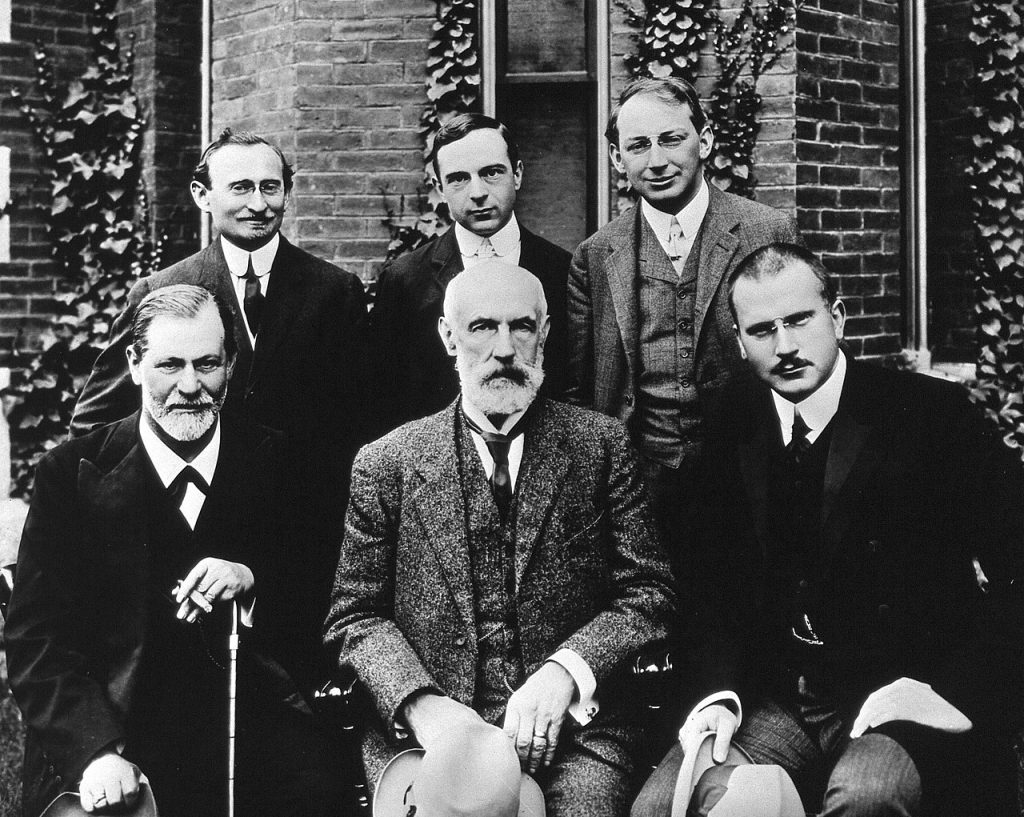

Окончив университет, Юнг устроился на работу в психиатрическую клинику Цюриха, гле ассистировал профессору Ойгену Блейлеру. В то время в психиатрических клиниках Европы уже начали применять гипноз. Однако новую главу в психологических исследованиях суждено было открыть Зигмунду Фрейду, который в 1900 году издал свою знаменитую книгу «Толкование сновидений».

Юнга считают учеником Фрейда. Первый никогда не отрицал, что был во многом обязан Фрейду, который был самой величественной личностью их всех, с кем Юнгу приходилось встречаться.

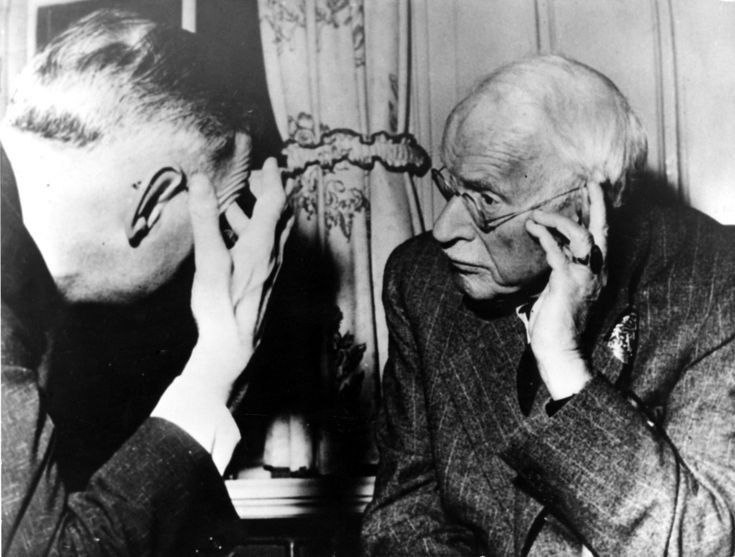

Первая встреча-беседа Юнга и Фрейда состоялась в феврале 1907 года в Вене и длилась 13 часов. Юнг публично поддержал Фрейда, который, в свою очередь, возлагал на него огромные надежды, провозгласил его «кронпринцем», наделил всяческими полномочиями. Юнг выполнял огромную работу: был президентом международной психоаналитической ассоциации, главным редактором ее журнала, продолжал напряженную врачебную, научную и педагогическую практику. Фрейд искренне называл его «дорогой друг и наследник» и писал ему, что «иного и лучшего продолжателя и завершителя моего дела я себе не желаю» [3].

Несмотря на глубокую симпатию друг к другу, Фрейд и Юнг были разными людьми. Юнг характеризовал себя как интроверта, Фрейда как экстраверта. Расхождения проявились и в научных подходах. Сексуальная теория Фрейда произвела на Юнга сильное впечатление, но вызвала и сильные возражения, которые Фрейд не воспринимал, списывая на недостаток жизненного опыта своего более молодого друга. «Более всего мне казалось сомнительным отношение Фрейда к духу. Как только речь заходила о духовности, …, он подозревал в этом проявление «вытесненной сексуальности». То, что не имело прямого отношения к сексуальности, он называл «психосексуальностью» [4].

Фрейд резко высказывался против «темной грязи оккультизма», к которой он относил все, что могли сказать душе философия и религия [5].

Расхождения двух сотрудников ознаменовались публикацией книги Юнга «Либидо: его метаморфозы и символы», в которой он иначе, чем Фрейд, интерпретировал суть теории последнего. Юнг пересмотрел основные положения психоанализа:

— Во-первых, он трактует либидо не как сексуальную энергию, а как психическую энергию вообще;

— Во-вторых, он отрицает сексуальную этиологию неврозов;

— В третьих, он рассматривает психику как замкнутую автономную систему, функционирующую по принципу компенсации [6].

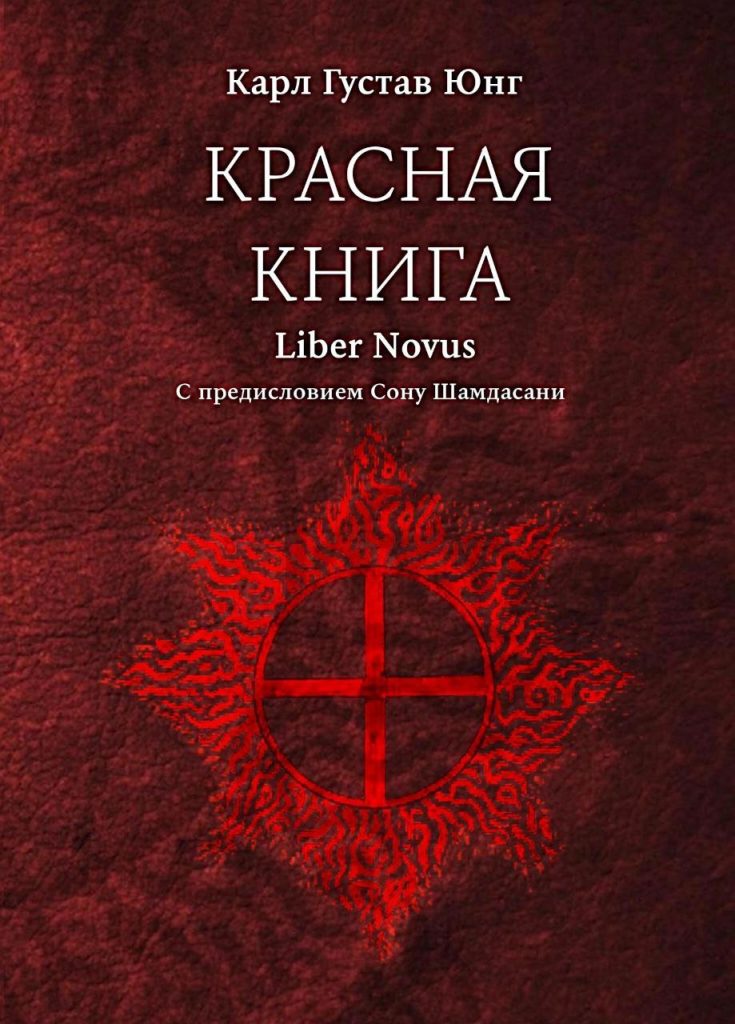

От Юнга отвернулись не только Фрейд, но и почти все его друзья. Он покинул университет, клинику и все посты в Психоаналитической ассоциации. Начался период шестилетнего кризиса, во время которой Юнг снял все блокировки с бессознательных образов, и они заполнили собой его внутренний взор. Весной и летом 1914 года эти образы приняли особо удивительный характер: реки крови с обрубками человеческих тел. Видения внезапно прекратились с началом Первой мировой войны — они стали реальностью. Подобные предчувствия накануне той войны переживали многие творческие люди — А. Белый, А. Блок, Н. Рерих.

Итогом шестилетней медитации Юнга стали созданные в то время записи, опубликованные впервые только в 2012 году (Красная книга). Из собственного опыта работы с бессознательным родилась психотерапия Юнга: он справился с собственным критическим состоянием и теперь знал, как помочь другим.

Подобные видения и переживания, очень интенсивные по своей силе, достигающие предела, за которым стираются границы между видениями и реальностью, случались с Юнгом и позднее, когда он был уже известным врачом. Так, после поездки в Индию в 1938 году, он долго болел, перенеся тяжелый инфаркт. «В тот момент, когда Юнг был близок к смерти, у него начались видения. Его душа, выйдя из тела, путешествовала мировым пространством, он видел земной шар из космоса, а потом очутился на астероиде. Пройдя через узкий проход в середину небесного тела, он очутился в храме, где ему явился образ, в котором черты его врача слились с чертами жреца с острова Кос, где находился храм Асклепия — ему было дано указание вернутся назад на Землю. Еще три недели он не мог прийти в себя — после пережитого мир казался темницей. Посещали его и другие видения такой интенсивности, что казались совершенно реальными. В них сливались прошлое, настоящее и будущее, царили совсем другие законы. Эти видения не только окончательно убедили его в бессмертии души, но и стали толчком для поздних работ, имевших преимущественно религиозно-философский характер» [3, 34].

Вследствие подобного личного опыта у Юнга появился интерес к парапсихологии, астрологии, алхимии. От уверенности в существовании «духов», он перешел к объяснению оккультных явлений с помощью теории коллективного бессознательного: «духи» стали «бессознательными автономными комплексами».

В работы 40-50 годов он внес важные исправления, поскольку теперь был убежден в существовании «транспсихической реальности», в которой теряют свою значимость законы причинности, пространственно-временные детерминанты. Вместе с известным физиком В. Паули, Юнг исследовал явление «синхронистичности», о чем можно прочесть в книге «Атом и Архетип. Переписка Паули и Юнга, 1932-1958″. В ней, во-первых, проводится мысль о том, что архетипические образы играют значительную роль в умовыводах исследователей. Во-вторых, Юнг и Паули дают описание эффекта «синхронистичности»: события во внутреннем психическом мире соответствуют событиям во внешнем мире. Целый ряд парапсихологических явлений толковались Юнгом как синхроничные феномены, которые выходят за границы причинно-следственных связей и нарушают известные нам физические законы. В поздних работах Юнга можно встретить немало антисциентистских высказываний [7].

Психологические исследования привели Юнга к выводу, что к сфере религиозного опыта психология должна относиться с особенным вниманием. Это признавал даже нетерпимый к религии Фрейд. Юнг же имел собственный непосредственный религиозный опыт, хотя и «далекий от церкви». «Бог, по крайней мере для меня, представляет собой один из наиболее надежных религиозных опытов» [2, 79]. Юнг имел глубокие знания как в области христианства, так и в нехристианских религиях. Он интересовался религиозными учениями и философией Востока, хорошо знал мифы разных народов. Он определял и анализировал архетипические образы в сновидениях. Как психолог, Юнг считал, что в душе человека существует архетип Бога. «Архетип религиозных представлений, как и каждый инстинкт, имеет специфическую энергию, которую он не теряет, даже если сознание ее игнорирует». Юнг писал, что определение архетипа души нужно рассматривать как строго психологическое, а не теологическое или религиозно-мистическое. «Было бы грустным обманом, если бы кто-то принял мои предостережения за своего рода доказательство существования Бога. Они доказывают лишь наличие архетипического образа Божества, и это все, что мы, на мой взгляд, можем сказать о Боге с психологической точки зрения. Но именно потому, что этот архетип имеет большое значение и сильное влияние, его относительная частота, очевидно, являет собой факт, который заслуживает внимания любой истинной теологии. Так как каждое переживание этого архетипа имеет качества нуменозности, часто очень высокой степени, то ему подходит ранг религиозного опыта» [2, 89].

Как ученый практик Юнг описывает серию из 400 сновидений, в которых 71 раз проявился аспект «четверичности». Он считает «четверичность более-менее прямым изображением Бога, который проявляется в своих творениях». Это Самость, проявляющаяся в множественности, так называемой четверичности. Не очень удачным термином «самость» Юнг назвал центральный организующий архетип целостности и, одновременно, регулирующий центр личности. Хоть Юнг видел в Христе очень важный символ самости, он также знал, что в религиях Востока архетип самости символизировался другими богами или основателями религий.

Вопрос о «внутреннем Боге», архетип Бога, пребывает в тесной связи с обработкой алхимического опыта на Западе и Востоке. Размышляя о том, как тяжело понять западному человеку архетип Бога в самом себе, Юнг писал: «христианин, который верует во всех святых, в глубине своей души остается неразвитым и неизменным, потому что у него «весь Бог вовне», и он не знает его в душе. Его основные мотивы и важнейшие интересы и импульсы проистекают из бессознательной неразвитой души, которая остается такой же неразвитой и архаичной, как и в древние времена, а совсем не из сферы христианства» [2, 91].

В конце концов Юнг констатирует недостаток истинной религиозности. Современный христианин плохо понимает, что настоящая мистерия находится в человеческой душе. И тут Юнг, стремясь избежать обвинений в выдвижении нового еретического учения, говорит о том, что заданием психологии является обучение видению внутренней реальности и ее пониманию, потому что отношение души к тому внешнему, во что она верит, проявляется только через внутренний опыт.

Таким образом, религиозные вопросы были для Юнга одновременно вопросами психологии. Так, исследуя причины быстрого распространения христианства в первые столетия нашей эры, Юнг высказал мысль, что пришествию Христа предшествовала определенная психологическая готовность. «Христос не имел бы влияния на верующих, если бы не выражал нечто, что уже было в их бессознательном». «Архетип самости в каждой душе откликнулся на «послание» таким образом, что конкретный учитель Иисус в кратчайший срок был ассимилирован архетипом» [2, 95]. Объединяющим элементом между бессознательным и Спасителем был, по мысли Юнга, архетип Богочеловека.

Касаясь вопроса глубокого интереса Юнга к алхимии, важно понимать, что настоящие алхимики средневековья под «превращением вещества» имели в виду облагораживание собственной сущности, изменение душевного состояния в сторону равновесия и мудрости, которую и символизировал собой широко известный «философский камень». Со временем это «духовное делание» выродилось в поверхностное и тупиковое «искусство делания золота», однако так было далеко не всегда. Юнг, понимая это, поставил перед собой задание привлечь к психотерапии разнообразный и большей частью малодоступный материал из символов, рецептов и описаний переживаний алхимиков. На протяжении многих лет он скрупулезно изучал также работы раннехристианских гностиков, которых считал исторически связанными с алхимиками средневековья. Кропотливое исследование труднодоступных и трудных для интерпретации алхимических трактатов постепенно привело его к подтверждению давнишней догадки: бессознательное в психике человека претерпевает процессы, которые удивительно напоминают алхимические с точки зрения содержания их образов, то есть то, о чем рассказывают алхимики — это проявление архетипического или коллективного бессознательного.

Описывая свой собственный многолетний опыт знакомства с алхимией, Юнг говорил, что процесс, через который он тогда прошел, соответствует процессу алхимического превращения, о котором речь идет в книге «Психология и алхимия». Этот большой труд Юнг издал в 1944 году. Он удивлял детальнейшим приложением из 270 тщательно отобранных иллюстраций. Сновидения в ней комментировались и сопоставлялись с идеями алхимиков с помощью метода амплификации.

Книга «Психология и алхимия», а также ряд других публикаций из этой сферы, привели к созданию 3-х томного труда «Mysterium Coniunctionis» (1955-1957), который можно рассматривать как завершающий этап исследований Юнга по осмыслению специфических душевных противоречий, а также с описанием возможности их снятия с помощью алхимического процесса.

Суть труда алхимика — самосовершенствование. Он хочет поддаться «превращению». «Transmutemini in vivos lapides philosophicos» — «Превратите сами себя в живые философские камни» — программное требование Герхарда Дорна, последователя Парацельса, который жил в 16 веке. Процедуры, которые должны происходить при этом, относятся в первую очередь к самому алхимику. Юнга не очень интересовало что может произойти при этом, например, в области химии, за что его даже упрекали. Для него здесь важным является только психическое, потому что каждое духовное явление, в том числе алхимическая теория, означает психическую реальность. Юнг указывает на то, что в алхимическом процессе центральная роль отводится религиозным фигурам и символам. Так, под полученным «философским камнем» имеется в виду Христос, то есть снова же архетип Богочеловека, которого необходимо вырастить в себе, избавившись от своей низшей природы путем алхимического превращения.

Таким образом Юнг прокладывает мостик от трудов древних гностиков через средневековую алхимию к аналитической психологии. «Вскоре я увидел, что аналитическая психология удивительным образом напоминает алхимию. Опыт алхимиков был моим собственным опытом, их мир в некотором смысле был моим миром. Я был рад этому открытию, потому что нашел, наконец, исторический эквивалент своей психологии бессознательного. Она нашла историческую почву. Возможность сопоставления с алхимией, как и обнаружение духовной преемственности с гностицизмом, добавили ей опору и обоснованность» [2, 110].

Синтетическое видение Юнга, нацеленное на поиск общего в разных религиях, было новаторским и столкнулось с упреками в смешении разных мировоззрений. Но был не один, двигаясь в этом направлении. Работающий в то же время Тейяр де Шарден синтезировал язык теологии, естественных наук и философии, описав тенденции глобального эволюционного процесса, который неизбежно стирает границы разнообразных явлений социальной жизни. Проблема синтеза восточных и западных учений настолько назрела, что буквально «витала в воздухе», поэтому ею серьезно занимались Е. П. Блаватская и Р. Штайнер на западе, Радхакришнан, Шри Ауробиндо, Рамакришна и Вивекананда на востоке.

Юнг призывал к преодолению европейского самомнения и предвзятости ко всему нехристианскому и открытости к чужой духовности. Он считал, что Восток может дать нам много полезного для исцеления наших духовных недостатков. Однако при этом он предостерегает и от того, чтобы «брать милостыню у Востока и слепо подражать его образу действий. Восток может лишь помочь укрепить наш собственный фундамент». В начале 1936 года Юнг опубликовал статью «Йога и Запад», в которой указывает на то, что сознание европейца расколота на веру и знание, оно очень сильно отличается от сознания восточного человека. «Индиец знает не только свою природу, но так же знает в какой степени он сам является этой природой. У европейца наоборот, есть наука о природе, но о своей собственной природе, природе самого себя, он знает невозможно мало» [2, 118]. Откуда следует совет Юнга: «Изучайте йогу. Вы бесконечно много чему научитесь благодаря ей. Но не используйте ее, потому что мы, европейцы, не так устроены, чтобы правильно это делать. Индийский гуру может все вам пояснить, и вы сможете всему подражать. Но знаете ли вы кто при этом делает йогу? Другими словами, знаете ли вы, кто вы такой, что вы собой представляете?» Словом, считая йогу одним из наивысших достижений человеческого духа, Юнг очень осторожен у отношении применения ее европейцами, подчеркивая, что духовное развитие запада шло совсем другими путями, чем востока, поэтому почвы под слепым перенесением йоги на запад не существует.

Более того, Юнг пророчил, что запад за столетий породит собственную йогу на почве христианства. Однако эта западная йога должна пребывать, прежде всего, в плоскости этики. «Становится страшно при мысли об огромных возможностях человека. Кто пользуется этими возможностями? В чьих руках пребывает власть? Знания стали настолько опасными, что все более неотложным становится вопрос о том, каким должен быть человек, которому доверен контроль над этими знаниями». Подобные глобальные вопросы, поставленные Юнгом за три года до Второй мировой войны и за девять лет до Хиросимы, ставят его в один ряд с выдающимися гуманистами нашего времени. Он поднял вопрос об усилении роли сознания и укрепления этики и морали, необходимых современному человеку для решения самых насущных задач. «Западный человек… чего в нем нет, так это осознания собственной зависимости от природы вокруг и в себе самом. Ему стоит осознать, что он не может того, что хочет. Если он этому не научится, то его разрушит его собственная природа. Его душа бунтует, убивая его, потому что он не знает ее».

В одной из последних работ «Настоящее и будущее» (1957) Юнг пишет об угрозе индивиду со стороны современного общества. В каждом обществе есть подрывные меньшинства, которые пользуются свободами ради пропаганды их уничтожения. У них нет шансов, пока на пути у них стоит рациональность духовно стабильных слоев общества. По самым оптимистичным подсчетам это около 60 % населения. Но эта стабильность относительна. «Стоит лишь температуре аффектов превысить критическую грань, и силы разума отказывают, наа их место рвутся лозунги и химерные мечты, своего рода коллективная одержимость, быстро развивающаяся в психическую эпидемию. В это время имеют влияние те элементы населения, которые при господстве разума влачили асоциальное, едва терпимое существование». Едва общество вступает в кризис, оказывается, что именно такие индивиды лучше приспособлены, ибо в кризисной ситуации они чувствуют себя «как дома». Их химерные идеи и фанатизм находят свою почву. Происходит психическое заражение других, ведь у них в бессознательном дремлют те же силы, безумные просто немного ближе находятся к этому пламени. Стоит ослабеть правовому государству, и эта психическая эпидемия ведет к социальному взрыву, за которым приходить власть худших.

Карл Юнг вошел в историю как ученый синтетического мышления, идеями которого еще долго будут вдохновляться многие поколения исследователей во многих сферах деятельности. Среди современных почитателей Юнга также растет число сторонников астрологии, алхимии и других «оккультных наук».

В некотором смысле Юнг противостоял Фрейду, понимая, что последний несет определенную ответственность за сексуальную разнузданность, захлестнувшую мир с 20 века. В самой сути этого противостояния кроется вечный вопрос о моральном выборе человечества. Не удивительно, что по статистике последователей Фрейда в мире куда больше, чем последователей Юнга. Может быть потому, что следовать за Юнгом значит постоянно воспитывать, творить и контролировать свою душу, культивировать в себе духовность, а это тяжело и болезненно, словно восходить в гору.

Литература:

1. Юнг К. Г. Архетип и символ. — М.: Renaissance, 1991. — 297 с.

2. Вер Г. Карл Густав Юнг. Пер с нем. — Урал: LTD, 1998. — 212 с.

3. Руткевич А. Предисловие к кн. Юнг К. Г. Аналитическая психология. — М.: Мартис, 1997, с. 34-37.

4. Фрейд З. Психоаналитические этюды/ Пер. с нем.; Составление Д.И. Донского, В.Ф. Круглянского; Послесл. В.Т. Кондрашенко. — Мн.: ООО «Поппури», 2003. — 608 с.

5. Хрестоматия по истории философии (западная философия): Учеб. Пособие для вузов. В 3 ч. Ч.2. — М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. — 1997. — 528 с. С. 101-123.

6. Юнг К. Г. Аналитическая психология. — М.: Мартис, 1997. — 320 с.

7. Юнг К. Г. Один современный миф: О вещах, наблюдаемых в небе: Пер. с нем. — М.: Наука, 1993. — 190 с.