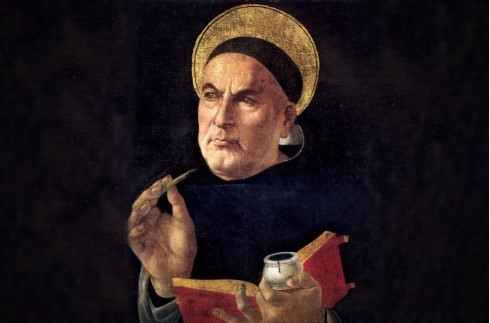

Фома Аквинский

(1225-1274)

Фома Аквинский — средневековый теолог и философ, один из крупнейших представителей схоластики, основатель «томизма» в католической теологии.

Прежде, чем говорить о юбиляре, рассмотрим кратко периоды развития средневековой европейской христианской теологии, поскольку именно св. Фома стал самым великим представителем 3-го этапа развития теологии, его учение — томизм — стало вершиной средневековой схоластики. А продолжение его учения — неотомизм — является и сегодня официальной доктриной Ватикана.

Этапы развития средневековой христианской теологии

Апологетика (1 – 4 вв.н.е.) – от греч. «защита» – апологеты хотели защитить первых христиан от гонений язычников, даже через угрозу собственной жизни. Представители – Юстин Мученик, Афинагор, Климент Олександрийский, Ориген – позитивно относились к греческой философии. Тертуллиан осуждал античную философию. Этот период закончился утверждением христианства в качестве государственной религии при императоре Константине Великом в 313 году.

Патристика (4 – 9 вв.) – деятельность отцов церкви, которые отстаивали «первенство веры перед разумом» (верую, ибо абсурдно). Утверждали церковные догматы, главные принципы веры, устройство церковной жизни, церковной иерархии. Наиболее яркий представитель Августин Блаженный – в трудах «Исповедь», «О граде Божьем» разработал учение о свободе воли и о человеке как микрокосме. Разработал концепцию линейного (а не циклического) толкования времени. Другие представители – Боэций, Кассиодор, Эриугена.

Схоластика (9 – 15 вв.) делится на этапы:

а) ранняя схоластика (9-12 вв.) – распространились разнообразные интерпретации Августина Блаженного в трудах Ансельма Кентерберийского, Росцелина, Пьера Абеляра.

б) класическая схоластика (12-15 вв.) – расцвет схоластики, ее классический вариант в христианских интерпретациях Аристотеля Фомой (Томой) Аквинским, основателем «томизма» — официальной доктрины Ватикана. Святой Фома – наиболее яркая фигура классической схоластики, на которую опирается современный неотомизм.

в) кризис схоластики (14-15 вв.) – Роджер Бэкон (1214 – 1294) – основатель эмпирического метода в науке, Дунс Скотт (1265 – 1308), Вильям Оккам (1285 – 1349) – призывали к познанию природы и человека независимо от теологии.

Биография Фомы Аквинского

Св. Фома родился в семье известного итальянского феодала графа Ландольфа близ городка Аквино в Неаполитанском королевстве.

Родители Фомы определили ему духовную карьеру, рассчитывая, что он станет аббатом монастыря Монте Кассино, самого влиятельного в этой части Италии. Там он и воспитывался с пяти лет.

Несмотря на требования семьи, Фома не захотел остаться в бенедиктинском монастыре и в 1244 году вступил в совершенно новый орден – доминиканский.

После обучения в университете Неаполя он отправился в Парижский университет, где встретился со своим будущим учителем Альбертом Великим.

Вместе с Альбертом Фома провел 1248-1250 годы в Кельнском университете.

Потом начался период путешествий Фомы (по традиции доминиканского ордена). Он посетил крупнейшие университеты Рима, Болоньи, Неаполя.

Около десяти лет (1259-1268 гг.) он находился в Риме при папском дворе, где закончил начатую еще в Париже работу «Сумма против язычников» (которая также называют «Сумма теологии»).

Возрождение латинского аверроизма побудило Папу направить Фому в Парижский университет. Никчемность всего мирского, в том числе своей работы, открылись Аквинату перед смертью, ее непостижимой тайной и ожиданием встречи с Богом.

7 марта 1274 на пути в Лион Аквинат умер в возрасте 54 лет. После смерти ему был присужден титул «ангельский доктор», а в 1323 году решением папской курии он причислен к лику святых римско-католической церкви.

О философии

Фома Аквинский первым попробовал ясно описать разницу между философской рефлексией и теологией. Есть две разновидности знания – естественное (философское, научное) и сверхестественное (знание через веру – благодать). Согласно Фоме, философия как школа природного созерцания является важным элементом, необходимым для полного развития человеческой природы.

Сердцем философии св. Фомы является метафизика, философия бытия. В каждом бытии он разделял сущность (essentia) и существование (esse). Для него каждая вещь через существование касается Бога.

Но для существования всех вещей необходимо нечто такое, что само по своей природе является существованием. В нем нет разницы между сущностью и существованием, потому что сущность этого нечто — бытие (essentia = esse). Это ядро любого бытия, бытия по сути, св. Фома называет Богом.

Такое Бытие является причиной всей реальности. Бог находится у истока любой вещи и все пронизывает: «Бог является существованием всего не по сути, а как причина».

Сама философия открывает нам присутствие Бога абсолютно в каждой вещи в качестве источника существования. Бог есть то, чем «мы живем, движемся, существуем». Бог, который находится в глубине вещей, одновременно с этим бесконечно превышает каждую вещь. Это тайна, которая не может быть постижима.

Бог как путь, истина и жизнь отождествляется Фомой Аквинским со счастьем: «Бог по своей сути является счастьем, которое не принадлежит ничему другому». Никто по своей сути не может быть счастливым, но может быть счастливым в той мере, которой он приближается к Богу, то есть к Тому, Кто является самим счастьем.

5 путей к Богу Фомы Аквинского (известные как 5 доказательств существования Бога)

Знаменитые пять путей к Богу (иногда называемых доказательствами бытия Бога) приведены в ответе на 2-й вопрос «О Боге, есть ли Бог»; De Deo, an Deus sit) части I трактата «Сумма теологии».

Рассуждения Фомы строятся как последовательное опровержение двух тезисов о небытии Бога: во-первых, если Бог — бесконечное благо, а так как «если бы одна из контрарных противоположностей была бесконечна, то она полностью уничтожила бы другую», следовательно, «если Бог существовал бы, нельзя было бы обнаружить никакого зла. Но в мире обнаруживается зло. Следовательно, Бога не существует»;

во-вторых, «всё, что мы наблюдаем в мире, <…> может осуществиться и через иные начала, поскольку природные вещи сводятся к началу, которое есть природа, а те, которые осуществляются сообразно сознательному намерению, сводимы к началу, которое есть человеческий разум или воля. Следовательно, нет никакой необходимости допускать существование Бога».

1. Путь из движения. Первый и наиболее очевидный путь исходит из движения. Несомненно и подтверждается чувствами, что в мире имеется нечто движимое. Но всё, что движимо, движимо чем-то иным. Ибо всё, что движется, движется только потому, что находится в потенции к тому, к чему оно движется, а движет нечто постольку, поскольку оно актуально. Ведь движение есть не что иное, кроме как перевод чего-либо из потенции в акт. Но нечто может быть переведено из потенции в акт только неким актуальным сущим. <…> Но невозможно, чтобы одно и то же в отношении одного и того же было одновременно и потенциально, и актуально; оно может быть таковым только в отношении различного. <…> Следовательно, невозможно, чтобы нечто в одном отношении и одним и тем же образом было движущим и движимым, т. е. чтобы оно двигало само себя. Следовательно, всё, что движется, должно быть движимо чем-то иным. А если то, благодаря чему нечто движется, [также] движимо, то и оно должно быть движимо чем-то иным, и то иное, [в свою очередь, тоже]. Но так не может продолжаться до бесконечности, поскольку тогда не было бы первого движущего, а следовательно, и какого-либо иного движущего, поскольку вторичные движущие движут лишь постольку, поскольку движимы первым движущим. <…> Следовательно, мы должны необходимо прийти к некоему первому движущему, которое не движимо ничем, а под ним все разумеют Бога.

Таким образом

1. Бог есть Перводвигатель вселенной

2. Путь из действующей причины

Второй путь исходит из смыслового содержания действующей причины. В чувственно воспринимаемых вещах мы обнаруживаем порядок действующих причин, но мы не находим того (да это и невозможно), чтобы нечто было действующей причиной в отношении самого себя, поскольку в этом случае оно предшествовало бы себе, что невозможно. Но невозможно и то, чтобы [порядок] действующих причин уход в бесконечность. Поскольку во всех упорядоченных [друг относительно друга] действующих причинах первое есть причина среднего, а среднее — причина последнего (неважно, одно это среднее или их много). Но при устранении причины устраняется и её следствие. Следовательно, если в [порядке] действующих причин не будет первого, не будет последнего и среднего. Но если [порядок] действующих причин уходит в бесконечность, то не будет первой действующей причины, а потому не будет и последнего следствия и средней действующей причины, что очевидным образом ложно. Следовательно, необходимо допускать некую первую действующую причину, которую все называют Богом.

2. Бог есть Первопричина вселенной

3. Путь из существования небезусловных вещей

Третий путь исходит из [смыслового содержания] возможного и необходимого. Мы обнаруживаем среди вещей некие такие, которые могут как быть, так и не быть, поскольку мы обнаруживаем, что нечто возникает и разрушается, и, следовательно, может как быть, так и не быть. Но невозможно, чтобы всё, что является таковым, было всегда, поскольку то, что может не быть, иногда не есть. Если, следовательно, всё может не быть, то когда-то в реальности не было ничего. Но если это истинно, то и сейчас не было бы ничего, поскольку то, чего нет, начинает быть только благодаря тому, что есть; если, следовательно, ничего сущего не было, то невозможно, чтобы нечто начало быть, а потому и сейчас не было бы ничего, что очевидным образом ложно. Следовательно, не все сущие являются возможными, но в реальности должно существовать нечто необходимое. Но всё необходимое либо имеет причину своей необходимости в чём-либо ещё, либо нет. Но невозможно, чтобы [ряд] необходимых [сущих], имеющих причину своей необходимости [в чём-то ещё], уход в бесконечность, как это невозможно в случае действующих причин, что уже доказано. Следовательно, необходимо полагать нечто само-по-себе-необходимое, не имеющее причины необходимости в чём-то ещё, но являющееся причиной необходимости прочего. И таковое все называют Богом.

3. Бог есть Наивысшая необходимость

4. Путь степени совершенства

Четвёртый путь исходит из степеней [совершенств], обнаруживаемых в вещах. Среди вещей обнаруживаются более и менее благие, истинные, благородные и т. д. Но «более» и «менее» сказывается о различных [вещах] в соответствии с их различной степенью приближения к тому, что является наибольшим. <…> Следовательно, существует нечто наиболее истинное, наилучшее и благороднейшее и, следовательно, в высшей степени сущее <…>. Но то, что называется наибольшим в определённом роде, есть причина всего того, что относится к этому роду. <…> Следовательно, существует нечто, являющееся причиной бытия всех сущих, а также их благости и всяческого совершенства. И таковое мы называем Богом.

4. Бог есть Наивысшее совершенство.

5. Путь из порядка и гармонии мира

Пятый путь исходит из управления вещами [универсума]. Мы видим, что нечто, лишенное познавательной способности, а именно природные тела, действуют ради цели, что очевидно из того, что они всегда или почти всегда действуют одним и тем же образом, так, что стремятся к тому, что является [для них] лучшим. Поэтому ясно, что они движутся к цели не случайно, но намеренно. Но то, что лишено познавательной способности, может стремиться к цели только в том случае, если оно направляемо кем-то познающим и мыслящим <…>. Следовательно, существует нечто мыслящее, которым все природные вещи направляются к [своей] цели. И таковое мы называем Богом.

5. Бог есть Наивысшая целесообразность.

Кант в доказательстве бытия Бога выводит два факта:

1. Все в мире живет по закону причинности.

2. Человек в редкие мгновения своей свободы не подчиняется этому закону.

Из всего вышесказанного вытекает простой вывод: мы свободны – а, значит, Бог существует.

Таким образом, Кант отверг все аргументы в пользу существования Бога, за исключением того, что называется «моральным» аргументом. Единственным несомненным доказательством присутствия Бога является существование человеческой совести.

Человек, по мысли св. Фомы, имеет рациональную природу: «Разум есть сильнейшая природа человека». Назначение человека – понимать и действовать с разумением. Человеку естественным путем присуще постигать цель, к которой тяготеет любая вещь, естественный порядок вещей, завершением которого есть высшее благо – Бог.

В земном существовании разум знает добро и зло в словах и действиях, которые ниже Бога, а потому наша воля свободна хотеть или не хотеть чего-либо из земных ценностей. Это и есть суть свободной разумной воли: разум – причина свободы.

Человек свободен в том смысле, что, двигаясь к цели, он ведет себя сам. Человек грешит именно потому, что свободен – свободен отдаляться от цели и забывать универсальные законы, которые открываются разумом и Откровением божества.

Для Фомы Аквинского истоки физического и морального зла – возможность конечного бытия, в пределах которого нам знакомы мутации и смерть, свобода рациональных существ, которые не признают своей тождественности с Богом.

Фома Аквинский определяет человека как микрокосм, как целостность. Оформляющим началом этой целостности является душа.

У Фоми Аквинского речь идет о том, чтобы верно понять природу страстей и познать то, чем они являются по отношению к той неизмеримо богатой и таинственной целостности, которой является человек и его природа. Согласно Фоме, страсти не относятся к сфере разума. Для него существует только две разумные, две духовные способности – интеллект и воля. Страсти, желания, эмоциональные переживания находятся вне разумной сферы человека, в той сфере, которую имеют как люди, так и звери. Это та сфера, над которой должна возвышаться освященная интеллектом воля.

Любовь, утверждает Фома Аквинский, в основе своей всегда является страстью и становится истинной любовью в той мере, в которой она претворяется актом воли, и из страстной любви переходит в любовь духовную.

Биография Фомы Аквинского очень насыщенна и разнообразна. Ему довелось пойти против воли отца, не оправдывая его надежды, чтобы следовать велению своего сердца. Этот великий человек внес огромный вклад в развитие теологии и философии, подарив миру невероятно глубокие идеи о Боге и существовании.